每一艘发现的古代沉船,都是满含信息的绝佳标本、穿越时空被封存的“时间胶囊”。近日,一直备受各界瞩目的、一直见证着我国水下考古发展光辉历程的“南海Ⅰ号”,又迎来了新的聚焦目光。这一次,和广州有关。它,来过广州。新快报记者通过独家专访本次重大发现的核心人物,揭秘了许多不为人知的细节。

2022年7月,广东省文物考古研究院公布新发现,明确“南海Ⅰ号”沉船部分陶瓷器产自佛山南海奇石窑和文头岭窑,并确认“南海Ⅰ号”曾经到过广州。消息显示,2021年9月,广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆和南海博物馆,组成考古队对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑开展区域性考古调查。其间发现三处因修路或民房建设等破坏暴露遗迹的遗址点,考古队迅速开展抢救性考古发掘并向国家文物局申请考古发掘证照,直至2021年12月调查发掘基本结束。此次工作重新调查确认了南海两处窑址的基本范围,并采集了一批文物资料,掌握两处窑址窑炉的基本形态;明确了“南海I号”沉船部分酱釉罐等器类的佛山南海产地。

著名考古学家、广东省文物考古研究院研究馆员李岩对此表示:“在全中国的水下沉船考古历史上,这是第一次能做到如此精准的‘三点一线’轨迹确认,从产地、集散地到船(甚至具体到了舱位),都被我们确认得清清楚楚。前所未有,意义重大。”

作为本次考古成果的“重大关联最先发现者”,南越王博物院副院长李灶新介绍,通过南越国宫署遗址考古资料整理研究阶段性成果,以及南海诸窑抢救性发掘,不仅确定了宋代广州“公使库”和“公使酒库”的具置,而且表明公使酒库酿酒器具和装酒酒墱,是由南海窑烧制。“更重要的是,为确认‘南海Ⅰ号’到过广州,并受广州市舶司和广州地方官员设宴招待并馈赠广州公使酒,最后从广州港离岸,提供了关键性实物证掘。”

全程参与发掘过程的广东省文物考古研究院水下考古研究所副所长肖达顺在接受媒体采访时表示,佛山南海窑址考古工作队不负众望,“抢救性”取得“南海I号”相关重大发掘成果。调查发掘证实,佛山南海地区窑业生产至少到南宋中晚期还有很大的规模,而且区域性分工较为明确,内销外贸市场方向和贸易线路较为清楚。

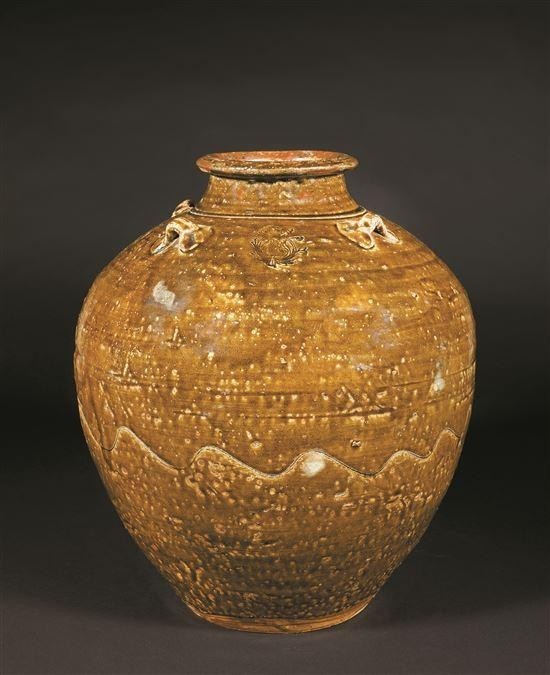

而早在2018年,来自香港中文大学人类学系的研究学者黄慧怡,就已率先在文献中发表了相关论述。她同时提及她所了解的这些南海奇石窑和早期石湾窑大罐的明显特征。她说:“通过对比大量海外、东南亚及中国地区的考古发现,我们大家都认为此类罐子的花纹,一类印有花卉装饰,一类有印章铭记,一些罐子腹部有波浪纹装饰;不少胎质较粗松,胎釉结合较差,釉层多剥落;釉色以青黄釉为主,还有淡青、深青绿、酱黄、酱褐、酱黑釉及无釉器——这些都是‘广东罐’的特色。”

南海I号宋代沉船上的部分陶瓷器,日前,被确认产自广东佛山南海区奇石窑和文头岭窑。近日,新快报《收藏周刊》记者专访了著名考古学家、广东省文物考古研究院研究馆员李岩先生,他详细的介绍了本次发现的缘起和推进过程。他强调,在全中国水下沉船考古历史上,这是首次做到如此精准的从产地、集散地到船舱“三点一线”轨迹确认。他同时对南海I号接下来的资料整理和报告编撰充满期待,并建议在聚落考古的概念框架下进行。

收藏周刊:南海I号沉船上的部分陶瓷器,日前被确认产自广东佛山南海区奇石窑和文头岭窑。您是这个重要发现的核心人物。两年前,是什么线索引起了您关注?

李岩:当时,我与南越王博物院李灶新先生谈及南海I号沉船年代问题时,同时注意到一件丙子年款大罐。他告诉我,考古报告中认为这件大罐是福建磁灶窑所产,应是搞错了,这类罐子应是广东佛山南海奇石窑及文头岭窑产品,并向我提供了最早提出这一观点的与之相类似的文章,作者是香港中文大学黄慧怡老师。我当时就说,这事太重要了!

为何?我们对南海I号国内航线一直关切,如果船上有佛山制造大罐,那它应该曾在附近停泊,否则罐子怎样搬上去的?南海I号和珠三角的关联度,就这样产生了。

随后我邀请南海博物馆吴振宇馆长安排馆内年轻人,在“考古大家谈”公众号上专文介绍南海区博所藏奇石窑标本,以期引起学界注意。接着,我们几人连同广东省文物考古研究院肖达顺先生等,奔赴奇石窑和文头岭窑,通过窑址踏查及比对现场和馆藏标本,依考古类型学角度,一致认可了黄慧怡的看法。从这个意义上来说,这是大湾区学者们一起努力的成果。

随即肖达顺和李灶新向崔勇副院长汇报了发现情况,崔勇先生凭借他的责任感和学术敏感度,要求达顺尽快提供工作规划,并很快推动项目经费落实。

其间又联系北京大学考古文博学院崔剑锋先生,向他提供了窑址标本,及南海I号和南越国宫署遗址宋代遗迹地层中出土标本,以进行便携式XRF产地分析。

李岩:这跟一组字有关,最主要就是“酒墱”二字,据李灶新的研究,南宋时公使酒库就位于宫署遗址。他们发现大批肩部刻印字款或纹饰的酱釉大罐,与南海I号和奇石窑同类陶罐高度一致。这在某种程度上预示着广州可能是这样的产品的集散地。

通过检测标本微量元素,并结合2021年底对奇石窑和文头岭窑的抢救性考古发掘等,我们最终确认:从南海区窑址,到广州南越国宫署遗址宋代地层,再到南海I号沉船,是此类罐子在珠三角的生产、移动轨迹。

此类罐子大部分应用来装酒,铭文已告诉我们。窑址生产了酒的容器,容器在南越王宫署遗址(现北京路致美斋隔壁)宋代酒库,被灌进广东米酒,然后被运上南海l号。宫署遗址宋代公使酒库,正是这种酒和罐子的相遇和集散之地。

李岩:本次《中国文物报》以两个整版来报道这次发现,在广东考古发现的学术史上还是头一次,如此,方与关系到南海I号相关研究的重大发现相匹配,这与曹院长的积极推动密不可分。

目前,在全中国的水下沉船考古历史上,这是第一次能做到如此精准的“三点一线”轨迹确认,从产地、集散地到船(甚至具体到了舱位),都被我们确认得清清楚楚。前所未有,意义重大。

李岩:一定要按照“聚落考古”的办法来进行发掘和研究。水下考古从方法论上说,就是田野考古向水下的延伸,同样需要考古地层学、考古类型学和聚落考古思想,并加以科技考古手段。这方法应是未来同类研究的一种很好的参考模式。

从底层逻辑来说,舱位等同于多室结构墓葬。依此逻辑出发,它的航线和停泊,它的不同舱位的不同货物乃至货物的装载存放信息,都是聚落考古很关注的问题。

而对船体的发掘和研究,我们要关注装船的过程、正常航行的过程、沉没的过程、沉没以后的过程。这四个过程,是我对包括南海Ⅰ号在内的沉船聚落考古的顶层思路。

发掘时,与这几个大的过程有关的任何信息都很重要。如果没有带着这种思路进入,就可能把船挖成“一锅粥”。

李岩:将尝试复原当时的“社会生活”。虽然这种复原永不可能达至原始状态,但可无限接近,您看这次就非常接近产地、集散地和装船的事实细节。

正由于产地、集散地的原因,我们大家可以肯定地说,南海I号离岸港口是广州港。包括从此前学界的分析可见,最北停靠过的港口应是杭州,一路南下到广州,远航离岸前,装上最后的补给,不仅有这些酒或淡水,我推断船上的鹅、羊以及咸鸭蛋大体应当都是在广州补给。

更大范围来说,由于这些罐子被装载上远洋船舶,所以东到日本、朝鲜,西到印尼乃至肯尼亚,都见到它们的遗存。显然,在宋代海上丝绸之路上,广东制造、佛山制造和南海制造都相当了得。

收藏周刊:您说的这种模式,将对南海l号乃至水下考古研究带来什么积极推动?

李岩:第一步,首先要确认船上有多少来自南海的此类罐子,以及它所盛载的物品;目前发现的装鸭蛋甚至杨梅的罐子,是否也产自这里?南海l号发掘出十多万件套瓷器,产自江西、浙江、福建、广东等不同窑口,就其中的两大类(储物类和实际使用的)瓷器而言,我们都可尝试把它们的产地与集散地逐一对应,当然,这样的一个过程也许漫长。但这样的研究,几乎能深入到海上网络贸易系统的毛细血管层级。

对销售地的研究展望,也让人心潮澎湃。据北京大学秦大树老师论述,远到肯尼亚;早到唐代、晚到明代,都可见广东产的这种储物罐。如果都能把它们和广东具体窑址去做对应——我们试想一下对内和对外这两个系统呈现出的丰富性!

在田野考古,特别是聚落考古的概念下,统领沉船发掘,考虑产地与集散地;并且充分的利用科学技术手段,对沉船的瓷器产地进行基因级别对应研究,这种模式如果在南海l号或其他沉船考古当中推广开来,我们大家可以想象:有多少历史细节会展现眼前!

我们广东考古不仅有田野还有水下,而且现实要求我们广东考古人必须将两者结合才能有所突破,才能对得起海上丝绸之路的历史以及公众的期待。

所以我们也非常期待《南海l号沉船考古报告之三》的面世。希望尽快开展资料整理和报告编撰,并且按照聚落考古的原则和方式,以田野考古所见多室墓的角度来编写发掘报告,尽可能客观全面报道发掘的出土(水)的各种遗物和现象,才能互相配合,把研究推向深入。

同时,从目前南海l号出土(水)文物的收藏情况去看,建立包含所有遗存信息(不同年度)的全数据电子化数据库十分必要,至少在虚拟空间,能拥有一套完整的南海l号考古调查、发掘资料,为将来的研究与展览打好基础。

收藏周刊:本次重大发现的公布,是否为广州在丝绸之路上的陶瓷产业研究,拓宽了视野?

李岩:具体来说是扩充了我们对于广东生产的储物类、包装类瓷器的重要性的认识。如上所述,这类罐子,是食物等的“包装”,类似今天快递所用纸箱。此前我们较少去思量包装类瓷器在制瓷业中的分量,而考古实证,这类物品甚至远在肯尼亚都有发现,可见其“销路”之广。这说明南宋时我们的制瓷业并未式微,而是以另一种业态继续发展。

李岩:这显然与广州从先秦就开始的“都会”地位相匹配。到了汉代,司马迁在《史记·货殖列传》中提到,“番禺亦其一都会也,珠玑,犀,玳瑁,果布之凑。”都会,就是海内外各门类货物都在此聚会。

此时这个都会仍处于朝贡贸易阶段,目前文物实证包括来自域外的以“蜻蜓眼”为代表的珠饰和以金戒指为代表的黄金制品,这些是朋友来“认门”所携带的精致手信。到南朝至唐代中期,除了金银器和金银币,随着佛教传入,光孝寺等地出土的宗教类文物,确凿地表达着当时人们的虔诚;而广州,不仅是达摩西来初地,后来更成为南方禅宗的中心。在这些阶段,我们贸易和文化图层的底色是:多元开放下的吸纳。

晚唐以后,从出土文物来看,我们开始转“输入”为“输出”。黑石号沉船出水大量长沙窑,南越国宫署遗址在晚唐五代地层也出土很多此类瓷器,可见广州港的活跃。“广东人”也开始意识到出口陶瓷能赚钱,这时,精彩开始了,广东特别是三角洲地区的瓷窑嘣嘣嘣如春笋勃发。

所以,对于广东而言,海上丝绸之路早开,贸易和文化交流历经了从奢侈品、到宗教和文化艺术、乃至日常生活用品的迭变,也因这里的兼收并蓄和博采众长,所以总能审时度势做出最佳反应。您看北宋时期,广东窑址简直多极了。到了南宋,人家搞“快递纸箱塑料包装”业,又兴起了一波。不见得要具体生产各门类商品,但商品“都会”于此,我们就可以给你生产、提供包装材料。因为广州是离岸最重要的港口之一,所以还会有大量食品补给。

因此我要说,广州在海上丝绸之路上的主体地位,在不同历史时期,都有不一样的、具体的、精彩的表现方式。

南海Ⅰ号沉船出水的“吴字号”印文罐。图片来源于《南海Ⅰ号沉船考古报告之二》

始于对南越国宫署遗址的整理,他们,竟破译唐宋时期以广州为中心的南海海上贸易密码。

近日,南越王博物院副院长李灶新,接受了新快报《收藏周刊》记者专访。他介绍,通过南越国宫署遗址考古资料整理研究阶段性成果,以及南海诸窑抢救性发掘,不仅确定了宋代广州“公使库”和“公使酒库”的具置,而且表明公使酒库酿酒器具和装酒酒墱,是由南海窑烧制。“更重要的是,为确认南海Ⅰ号到过广州,并受广州市舶司和广州地方官员设宴招待并馈赠广州公使酒,最后从广州港离岸,提供了关键性的实物证据。”

收藏周刊:作为本次考古成果的“重大关联最先发现者”,您是如何留意到,南越国宫署遗址、南海窑、南海Ⅰ号三者在陶瓷器上存在关联的?

李灶新:先从“公使酒库”说起。2018年,“南越国宫署遗址发掘资料整理十年工作规划”启动。其中我甚为关注城市考古遗迹建筑的用途及彼此关系。这可从地方志等文献获取信息。我发现元代《大德南海志》一书在提到仓库类建筑时有 “(经略司)公使酒库,在州治东庑”一句,马上想到2005-2009年,在宫署遗址西北部,发掘出一组宋代大型建筑院落,由庭院、过道、厅堂、廊庑、水井、槽池和多个相连的炉灶等组成。这会是广州当时的公使酒库吗?公使库相当于我们今天官方的接待办,而公使酒库是其生产酒的作坊,酒为百礼之先,对广州而言,当时的地方官员,也会用酒来接待来往的海内外商人。

结合与南宋时期临安、平江、严州等州衙或府衙建筑图的比对、1997年发掘出土的北宋墨书“公使”文字瓷碗,以及在该处出土的大量戳有“大观三年” “政和元年” “奇峰宅” “潘家记” “酒墱” “醇酎” “真珠红” “百花春” “清香”等印文酱釉罐、划写“官”字或戳印或褐彩绘花卉纹酱釉盆、漏斗等与酿酒相关遗物——我们确定遗址西北部的这组建筑应为宋代广州公使酒库遗迹。

2021年9月9日,国家文物局考古研究中心副主任王大民(右二)、南海一号沉船考古领队孙健(左二)研究员等到南越王博物院调研广州公使酒库遗迹出土的奇石窑酱釉陶瓷器。

李灶新:对,在宋代广州公使酒库水井,出土有奇石窑酱釉罐。我怀疑遗迹年代可能持续更晚,随即想到南海Ⅰ号上的瓷器,会否也有类似罐子参考。把想法告知广东省文物考古研究院李岩先生后,他给我寄来2018当年出版的《南海Ⅰ号沉船考古报告之二》。看到类似罐子被归为“磁灶窑”,我大感愕然。

李灶新:2017年3月29日,我曾与全洪先生到佛山南海文头岭窑址,就课题进行首次调研,采集到“文仲字”戳印陶片,也在南海博物馆看到“林字号”戳印陶片,印框为长方形双线,戳于器物双耳之间,其上纹一朵覆莲花,推测其下也应有朵仰莲花。这与南海Ⅰ号出水的“吴字号”戳印陶片纹饰和釉色极接近。我推测船上此类罐子产自南海窑。

收藏周刊:最早引起您注意的是这个“吴字号”戳印陶片。随后继续做了哪些求证?

李灶新:因为此前奇石窑已报道的纪年材料是北宋“政和”款残片,类似陶片还有香港发现的“绍兴九年”款等,因而该窑址通常被认为止步于北宋末年到南宋早期。但我认为,既要尊重前人的研究成果,也要有独立思考、创新突破的精神。我继续搜集大量考古简报,包括来自故宫和海外的资料,并经李岩先生提示,与香港中文大学黄慧怡女士联系,并比对磁灶窑考古发掘报告,结果发现南越国宫署遗址、南海窑、南海Ⅰ号三者可能有千丝万缕关系。

2021年8月12日,广东省文物考古研究院李岩、肖达顺与我奔赴南海区相关窑址。13日,在南海博物馆吴振宇馆长陪同下,我们先到上世纪七十年代做过调查的西门村奇石窑踏查,发现这里主要以烧制盆为主,未曾发现与南海Ⅰ号出水的类似酱釉罐,大家多少有点失望。随即我们又到文头岭窑踏查,功夫不负有心人,在中午快要离开的时候,我终于在靠近一个民房的地方,发现一块“何深郡”印文残片!酱釉、长方形印框、背面施特有的斑驳“手抹痕”护胎釉,从细节比对,已基本印证“南海Ⅰ号有部分罐子产自于南海窑”。

广东省文物考古研究院副院长崔勇先生当天在听取我们的踏查汇报后,当机立断,很快依照程序启动相关遗址的勘察和抢救性考古发掘工作。类似遗物得以大量出土,甚至发现与南越国宫署遗址同款的南宋“大吉”文字瓦当,表明附近窑场不仅烧造生活用器,还生产官署建筑材料构件——窑场与广州关系或非常密切。

同年8月27日晚,我和肖达顺到阳江“南海Ⅰ号”现场调研,确实发现磁灶窑和南海区奇石窑的明显差异,并再度印证双“南海”的关联。接着,南越王博物院和广东省文物考古研究院联合北京大学考古文博学院对几个地方相关标本进行了便携式XRF产地分析。我清晰记得,2021年10月1日,黄金周假期的第一天,当北大崔剑锋先生,通知我们分析结果“确定南海I号和南越国宫署发现酱釉大罐相当部分产自南海诸窑”后,我们大家的激动和雀跃!这也是最好的假期礼物!

李灶新:首先,用李岩先生的话说:我们通过肉眼的观察、通过类型学的对比,判断了三者之间的关联,并通过现场实物发掘、科技考古手段,固化了证据链,这是一种科学而谨慎的思路。

本次将佛山南海窑址、广州南越国宫署遗址和南海I号沉船关联,确证了器物产地——消费过程——贸易线路间的联动关系,意义重大。我们大家都认为,以产地、贸易港口、沉船为视角的“双南海”研究模式,为今后在陆地田野考古、水下考古和港口城市考古,结合文献资料记录开展综合性研究、复原历史图景,提供了一种可行的、引领式的模式。

我们得以重新认识奇石窑的烧造历史,为南宋时期广州仍是我国重要对外贸易港口,提供了重要实物证据。认真梳理奇石窑在珠三角、粤港澳大湾区、海外港口遗址、沉船的发现情况,将为各地的文物研究、交流提供宝贵契机。它还进一步丰富了海上丝绸之路广东文化遗产类型,尤其是与广州紧密关联的“生产基地”遗产类型,对助力将佛山纳入海丝申遗联盟城市、助力广州牵头海丝联合申遗成功等有重要意义。

南越国宫署遗址是个大宝库,还有许多隐藏其中的历史信息和秘密有待发现研究。这次公使酒库的确认,并提示它与南海I号、南海窑的密切关系,只是一个开始,未来任重道远。

收藏周刊:刚才说到“重新认识奇石窑”,您怎么样看待它对广州乃至广东陶瓷业研究的意义?目前“南海诸窑”定义有无最新解读?

李灶新:从前认为奇石窑到南宋初期已衰微,但据目前考古发现,其创烧可能早在唐朝,鼎盛期在北宋与南宋,而元明清以后仍有烧造。

目前珠江三角洲、尤以广州为中心的这些窑址,按考古学命名法则,是以发现的最小地方命名,比如广州的西村窑、在文头岭村发现的文头岭窑、在奇石村发现的奇石窑等。而事实上,按唐宋时期做法,通常以其所在“州”来为窑址命名,例如越(州)窑、岳州窑、洪州窑、寿州窑等。

我个人认为,若以唐宋时期的州来命名窑址的标准来看,可提出“广州窑”一说。

如上所述西村窑、文头岭窑、奇石窑,包括后来的石湾窑,以及汉代的海幅寺窑、唐代的曾边窑和沙边窑等,这些在唐宋等时期“广州”行政区域内发现的、围绕广州这个主体消费市场来进行陶瓷烧造的窑场,在更大时空领域中进行观察,会发现它们都有相似的文化面貌——或可统称为“广州窑”。

值得一提的是关于“广州窑”三字,在南越国宫署遗址宋代地层,有出土“广州窑务造”印文砖,与此遥相呼应;在生活器方面,我们得知有“官”字款刻铭陶瓷片;广州宋代文献亦有“官窑站”“官窑铺”的记载。我们有理由相信,包括奇石窑、文头岭窑在内的这些区域的窑场,曾为官方生产器物和建筑材料,“广州窑”或曾是当时的广州设官监烧的“官窑”。

2022年7月1日,《佛山市南海区窑址考古工作取得重大成果——明确“南海I号”沉船部分陶瓷器的广东产地》一文在《中国文物报》公开发表,引起业内外轰动。近日,该文执笔者、广东省文物考古研究院水下考古研究所副所长肖达顺,接受了新快报《收藏周刊》记者的专访。

肖达顺回顾了这次重大发现的缘起,是广州南越国宫署遗址整理宋代地层和遗迹出土的陶瓷器时,通过考古类型学对比研究,发现大批肩部刻印字款或纹饰的酱釉大罐,与“南海I号”沉船和佛山南海奇石窑出土同类陶罐高度一致,与已有的相关考古报告的认识出现分歧。

肖达顺介绍,2021年9月,广东省文物考古研究院联同佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆和南海博物馆,组成考古队对南海区狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑开展区域性考古调查。其间发现三处因修路或民房建设等破坏暴露遗迹的遗址点,考古队迅速开展抢救性考古发掘并向国家文物局申请考古发掘证照,直至2021年12月调查发掘基本结束。

全程参与调查和发掘的肖达顺,向记者回忆了一个细节。他说,当时南海西门村村北的坡面上,几乎遍布一些“不起眼”的陶片,“当地居民已司空见惯”。“有位老乡想盖房子,他就想稍微对附近路面做一些平整处理,结果这一平整,部分遗迹就暴露出来了,人们发现了一条圆柱形的类似砖墙似的遗迹。”消息马上被各方知晓,“肯定是有窑了”,肖达顺解释,“要马上行动了,经向上级申请,我们启动了抢救性考古发掘程序”。“通过数月艰苦的田野考古工作,由我院以及佛山市博物馆、佛山祖庙博物馆、南海博物馆等业务人员全程参与的佛山南海窑址考古工作队,不负众望,取得重大成果。”

据了解,此次工作重新调查确认了南海狮山镇奇石窑和里水镇文头岭窑的基本范围,并采集了一批文物资料,掌握了两处窑址窑炉的基本形态;明确了“南海I号”沉船部分酱釉罐等器类产自此处。调查发掘证实,佛山南海地区窑业生产至少到南宋中晚期还有很大的规模,而且区域性分工较为明确,内销外贸市场方向和贸易线路较为清楚。

肖达顺介绍,根据对早期调查材料来的化学分析,广州南越国宫署遗址与“南海I号”的酱釉器均来自佛山南海奇石窑和文头岭窑,不仅为后续研究提供了新的思路,也解决了学术界对南海I号沉船最后离岸港口,是否到过广州或珠江口等的争议。

记者从广东省社会科学院历史与孙中山研究所(海洋史研究中心)获悉,2022年7月4日,国家社科基金中国历史研究院中国历史重大问题研究专项2021年度重大招标项目“明清至民国南海海疆经略与治理体系研究”团队、广东省社会科学院历史与孙中山研究所(海洋史研究中心)一行,前往佛山市南海博物馆调研,围绕南海宋代奇石窑、文头岭窑考古新发现及其与“南海I号”沉船关系等问题展开座谈。以下援引部分参加会议的专家的论述。文字来自该中心“海洋史研究”公众号。

奇石窑与“南海I号”研究的总目标,就是加深对广东与世界海上丝绸之路地位的认识。

要解决此次发掘整理的有关问题,希望不要拖太长时间,奇石窑发掘有紧迫性,对我国海丝申遗有巨大推动作用。

此次的发掘成果,有望成为引发带动多学科合作、多领域交叉、多方面共进的学术创新增长点。

——国家重点项目首席专家、广东省社会科学院历史与孙中山研究所所长、海洋史研究中心主任李庆新研究员

近日,佛山市南海区窑址考古工作取得重大成果,明确“南海I号”沉船部分陶瓷器均产自南海诸窑址。对此,南海博物馆馆长吴振宇在接受新快报《收藏周刊》专访时,介绍了他所了解的部分缘起,以及该馆所作的关键性工作,并畅谈了日后的工作设想。以下为吴振宇先生的讲述:

大约在2020年7月某天下午,我接到广东省文物考古研究所李岩老师来电,电话中他语带兴奋又有点神秘地说,经过仔细研究《南海Ⅰ号沉船考古报告》,他发现南海I号沉船出水陶瓷文物其中的一些标本与南海境内文头岭窑址、奇石窑址采集到的陶片标本高度相似,非常有可能就是来自于南海窑址,而且这一发现也得到了广州西汉南越王宫署遗址博物馆(今广州西汉南越王博物院)副馆长李灶新的高度认可,李灶新先生还说通过材料对比,至少有三个证据指向证明南海I号沉船出水的部分青黄釉罐、四耳罐、执壶属于南海窑(佛山奇石窑)的。得知这一消息,我内心十分激动。如果这一推论得以证实,最终确证南海I号沉船部分酱釉罐等器类产自佛山南海,必定会将南海区在宋代海上丝绸之路的地位提升到一个新的高度和重要位置,对南海文化事业建设也有重大意义。

得知上述信息后,南海区博物馆马上组织业务人员对《南海Ⅰ号沉船考古报告》以及东南亚水域近年来出水文物的有关的资料进行研究,并结合馆内历年来采集得来的两个窑址相关标本进行比对分析,并由馆内业务人员撰写了一篇《南海区博物馆藏南海窑陶瓷器浅析》发表于2021年5月28日“考古大家谈”微信号上以期引起更多的关注和反响,此后该篇文稿也转载于“南海博物馆”微信公众号。文章通过对馆藏文物标本从器型、纹饰、款识、用釉等一一对比分析,结果与李岩、李灶新的研究结论一致。

2021年8月12日至13日,南海区博物馆特别邀请了广东省文物考古研究院水下中心肖达顺副研究员(曾参与南海I号沉船水下考古发掘及整理工作)、信保中心李岩研究馆员、南越王博物院李灶新副院长前往狮山镇小塘奇石窑及里水镇和顺文头岭窑进行实地调查,现场采集到一批瓷片标本,通过对比分析更加佐证了此前推论。

《中国文物报》公布考古成果后,通过阅读内容,知悉通过考古发掘和科技分析方法明确了“南海I号”和南越国宫署遗址发现酱釉大罐均产自南海诸窑址,同时学者还提出了“南海窑”这一概念,我认为这必将推动学界对南海区宋代窑址的深度研究,也因此将南海区与宋代海上丝绸之路紧密联系起来,为日后佛山市加入海丝保护和联合申遗城市联盟奠定基础。

文头岭窑址位于南海区里水镇和顺逢涌村委会。1958年探采煤矿时发现。奇石窑址主于南海区狮山镇小塘新境村委会。此两处窑址均在1994年7月公布为南海市文物保护单位,2006年10月25日公布为佛山市文物保护单位。目前此两处窑址主要由佛山市及南海区文物部门负责安全监管及文物管理,当地镇街文化部门及所在村委会负责日常管理及巡查保护。

配合省文物考古研究院做好两处窑址考古发掘的出土文物标本的后续整理工作,进一步丰富和充实宋代南海窑、奇石窑的文化内涵及分布分期研究,为日后两处窑址申报省级文物保护单位及佛山市申请加入海丝保护和联合申遗城市联盟打下基础,在条件许可前提下与省文物考古研究院、南越王博物院等文博单位积极探索联合举办主题展览或研学活动的可行性,加大媒体宣传力度,努力讲好宋代海上丝绸之路的南海窑址故事。

黑石号沉船大号储物罐盛装长沙窑碗场景复原图。图片来源于《秦大树:海上贸易的关键性器具:储物罐研究的重大推进》

肯尼亚蒙巴萨沉船出水石湾窑“盛桥”铭储物罐。图片来源于《秦大树:海上贸易的关键性器具:储物罐研究的重大推进》

井里汶沉船出水的广东产青瓷罐。图片来源于《秦大树:海上贸易的关键性器具:储物罐研究的重大推进》

2022年7月初,广东又一重大考古发现公布,在南海Ⅰ号沉船上出水了与南越国宫署遗址类似的酱釉罐,这些酱釉罐产自佛山市南海区奇石窑和文头岭窑。这一发现证实了南海Ⅰ号部分货物与广东窑口和广州宋代贸易古港紧密关联。而早在2018年,来自香港中文大学人类学系的研究学者黄慧怡,就已率先在文献中发表了相关论述。近日,新快报《收藏周刊》记者对其进行了专访,听她娓娓道来这些“广东罐”的前世今生,以及它们是怎么样找到“娘家”的。

收藏周刊:2022年7月初,广东南海区窑址考古工作重大成果公布,明确了南海I号沉船部分陶瓷器是在广东生产。您得知这一消息后,当时心情如何?

黄慧怡:我当时十分兴奋!既高兴又激动!这个重大成果的公布,有三点重要意义。第一,它为世界考古学一直关注的海上丝绸之路考古所发现的中国货物产地问题, 特别是广东生产的陶瓷器,提供了考古实物及产地新证据。此前一直有诸多学者,就海丝所发现的中国瓷器产地,展开过大量讨论,但始终没有办法确定更多生产这类广东罐子的窑址发掘资料。第二,为古代中国与其他亚洲地区的陶瓷窑业技术交流及技术革新课题,提供关键信息。第三,为解开中国至南中国海贸易网络发现的沉船货物复杂的产地来源与各港口海陆运输系统关系,提供了一条重要钥匙,它将解开很多在考古学界悬而未解的问题。

收藏周刊:我们在本次专题采访过程中也获悉,您于2018年的研究文章中,已率先提到,上述南海I号此类罐子“是广东佛山石湾窑及南海奇石窑的产品”。您为何会格外留意到这种情况?可以说说当时的发现和研究过程吗?

黄慧怡:其实,早在我于北京大学考古文博学院读研时,已开始关注唐宋时期广东陶瓷在沉船及海外的出土情况,2004年,我的《唐宋广东生产瓷器的外销》一文发表在《海交史研究》当年第1期。所以,这个“格外留意”,其实是我对广东陶瓷考古研究及海上丝绸之路考古的延续,以及本人长期的研究兴趣和工作方向。

在工作中,我发现香港很多考古遗址的宋代地层,都有来自广东特别是佛山石湾窑及南海奇石窑的陶瓷碎片,上面或有字,或有花纹,这引起了我的强烈探索欲望,希望能对广东窑业的生产规模和产销地点一探究竟。

在新冠疫情爆发前,每年我都会带着学生到广州南越王博物院考察。我曾到佛山市博物馆、南海博物馆、广东海上丝绸之路博物馆及广东省博物馆等地进行考察,去看大量激动人心的广东陶瓷实物,在展厅流连忘返,把研究图录反复翻看。坦白说,广东海丝考古的资源真的很丰富!它们能帮助我去与手头资料做比对,包括器型、装饰工艺和造型等——在这样的一个过程中,通过对比广州和香港考古遗址出土的资料,我发现南海I号出土的罐子,除了福建的产品外,也包含了广东佛山石湾窑及南海奇石窑的产品。因此,在2018年《中国石湾窑》专书发表的文章里,我集中论述了广州和香港以及海外有关印花罐的发现及比较。

需要特别说明的是,除了南海I号,出土自南越国宫署遗址宋代水井、南海神庙和广州光孝寺的罐子,也是很重要的发现——其为这类罐子在生活起居和宗教生活中的使用情况提供了十分关键证据。我要特别感谢南越王博物院、广东省文物考古研究院、佛山市博物馆和广州市文物考古研究院和广东省博物馆等单位,为考察提供的大量帮助。

黄慧怡:通过对比大量海外、东南亚及中国地区的考古发现,我们大家都认为此类罐子的花纹,一类印有花卉装饰,一类有印章铭记,一些罐子腹部有波浪纹装饰;不少胎质较粗松,胎釉结合较差,釉层多剥落;釉色以青黄釉为主,还有淡青、深青绿、酱黄、酱褐、酱黑釉及无釉器——这些都是“广东罐”的特色。

黄慧怡:学界的这种观点,大多数来源于外国学者艾摩尔(Eine Moore)在1947-1967年对马来西亚沙捞越考古发掘出土明代以前进口中国陶瓷分类的统称。她主要根据不同的陶瓷器釉色和胎质地作分类标准,罐上花纹则如上所述一类印花卉纹,一类有印章铭记,有些罐上有波浪纹,它们在广州光孝寺、广东奇石窑都有相关发现。从罐铭所见,例如“清香”“百花春”等,可能是盛载液体,例如水、酒、酱油等,也可能用于盛放食物如腌菜、药草和茶叶,甚至陶瓷或其他货物。有日本学者觉得它可能也盛载香料。

这种罐子的出土范围广,出土数量大,在居住遗址多以碎片可复原器的形式出现,完整器主要发现于墓葬和沉船遗址。

黄慧怡:这也与他们相信广州是一个重要港口城市有关,基于广州乃至广东的港口外销性质。关于产地来源,还有一些说法是来自福建,或中国南部某些地方。

收藏周刊:而我们这一次的重大考古发现,是首次确确实实地证实了(海上丝绸之路上)南海I号出土的罐子来自广东?

黄慧怡:是的。不过,早在上世纪五十年代,佛山市博物馆等机构已经做过一些调查。所以成果不是突然蹦出来的,是一直在积累。但为什么这一次特别的重要?因为他们做了深入及大面积的考古调查和发掘,并结合科技考古手段进行了综合性分析。

收藏周刊:我们想补充问一下,上述这种“广东罐”的年代区间?它们主要的出土范围?

黄慧怡:早在唐代,就发现了这种带釉罐子出口亚非地区,宋元时期也有。其实很长一段时间以来,“广东罐”只是一个统称,它的尺寸有大有小,还有一些很复杂的外观呈现。

这类罐子在东南亚、日本乃至非洲等地都有出土。出土时多已是残片,本身质地较粗糙,外表和光鲜靓丽不沾边,而且花纹和字样在原器上的分布本来就不多,因此,使得遗存碎片很容易“泯然于众”,这往往增加了寻找和辨识的难度。

所以那些研究者也很“痛苦”。很多海外的著名博物馆,例如荷兰公主陶瓷博物馆、菲律宾国立博物馆、美国佛利尔亚洲艺术博物馆和马来西亚沙捞越博物馆等,都收藏有许多这样的“广东罐”。

黄慧怡:广州是唐宋时期出口广东瓷器的一个重要的港口城市,是中国面向世界、特别是海上贸易网络的重要枢纽,是南中国海陆运输系统的主要集散地,也是广东窑业技术与印太地区的技术交流的窗户。

作为海陆运输的重要枢纽,广州不仅在外销上顺风顺水,在内销领域也是如鱼得水,它把整个珠三角乃至粤东、粤北和粤西的贸易贯通。

而关于窑业的技术交流,有一个很有趣的细节想与您分享。比如说广州的西村窑,它出土的器物太好玩了,例如它有类杯子叫筒形杯,我们中国古时很少用这种造型的杯子来喝饮料,它可能是模仿西亚玻璃器的造型。

收藏周刊:结合最新的考古发现,您怎么样看待宋代岭南外销瓷业,在质量、产量和创意上的表现和变化?

黄慧怡:相比唐代,无论在质量、产量还是分销方面,宋代都有飞跃式发展。我认为这一段时期岭南与其他使用广东陶瓷产品的国家,有更多的互动和互相影响。例如,广东罐子的造型和纹饰,在东南亚的泰国东北部和越南陶瓷产品的装饰手法和造型有一定参照。

还有一个有趣现象,就是到了南宋至元代,我们得知在香港、广州的一些遗址中,都有来自福建、江西乃至浙江的陶瓷器,特别是福建磁灶窑和浙江龙泉窑——“我们”都在使用“跨省”瓷器。而在此前的北宋至南宋初期,当时人多使用的广东本地瓷器;而此后的明代也有使用广东惠阳青瓷器。从中可一窥当时贸易的繁荣与变迁。

收藏周刊:香港地处珠三角地区南部,唐宋时期的香港在这条“陶瓷之路”上处于怎样的地位?

黄慧怡:简单来说,它是广州的外港,同时也是分销和补给站。在香港出土了大量相关文物遗存。尤其是在九龙大磡村发现宋代绍兴九年(1139年)奇石窑罐子的碎片。此外,在九龙宋皇台圣山遗址、大屿山、西贡、屯门和元朗等地都有许多重要考古发现。

收藏周刊:粤港澳大湾区历史、文化同源,对于本次重大考古发现及将来的考古研究合作,您有什么期待?您觉得彼此的优势在什么地方?

黄慧怡:我希望在此次重大考古发现后,可以综合粤港澳地区丰富的出土文物及遗址优势,做综合研究,并连接南海I号沉船资料等,形成大数据库,并开展合作展览及学术研讨会等活动。

我一直认为广州、澳门及香港的共通特点就是它们都是港口城市,历史上都是亚洲海上贸易的重要通商口岸及补给站。香港作为一个重要的门户,可以把海外对于广东陶瓷的重要发现共享给广东文博机构,也能够把广东的重要考古发现向海外学界介绍,提升整个大湾区考古发现及研究的重要性。

特别值得一提的是,我们很希望能与广东文博机构进行跨学科的合作研究。例如对罐子及其所保存的残余物进行科技考古分析,了解其产地及货品种类在不同时期港口城市、海陆交通路线与销售地点的变迁。罐子内曾承载的各类食物,比如酒、饮料、咸鸭蛋等,对研究岭南特产或“讲饮讲食”,研究人口与货物的流动关系,都是很有趣的重要线索。